为提升非现场执法效能,为区域生态环境治理注入新活力,海淀区生态环境局通过深度融合科技与机制创新,成功构建“科技驱动、智慧监管、数据赋能”的执法监管新模式,实现了生态环境监管从“人海战术”向“智慧执法”的华丽转身。

据统计,今年以来,海淀区非现场监测车辆294万余辆次,上传超标车辆线索1.08万余条次,移交交管超标线索126条次;固定源非现场检查2825家次,非现场检查占比提升至70%。

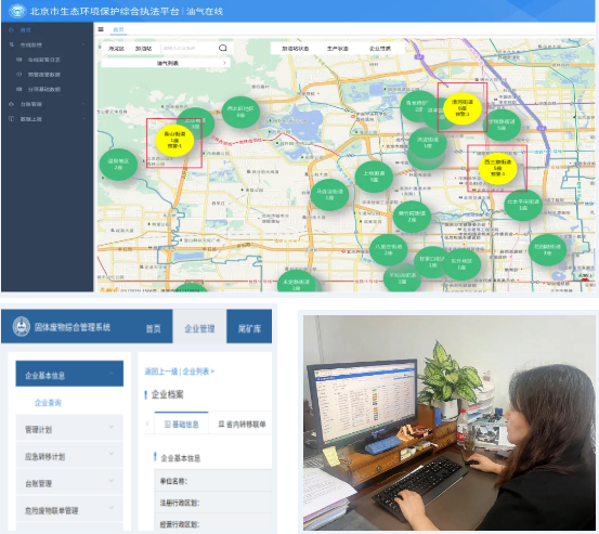

科技驱动,智慧平台“打破”时空壁垒

依托北京市生态环境综合执法平台、重点污染源自动监控系统等九大数字化平台,全面梳理非现场检查流程,构建“专项任务+非现场清单+平台查询”的智能检查机制。开展专项检查前,执法人员根据非现场清单检查要素,登录相关平台查询信息。目前下发的专项任务中,有16个专项任务可通过九大数字化平台实现联动。

通过智慧平台的高效联动,执法人员能够实时、精准地掌握企业环境信息,彻底打破了传统执法中信息获取的时空限制。

智慧监管,线上执法“隐形”护航企业

积极运用视频监控、在线监测、数据分析等非现场手段,开展全方位、穿透式、无感式监管执法。执法人员在线上即可完成“线上取证—智能研判—精准执法”全流程,实现了“无事不扰、无据不查、无处不在”的监管效果,不仅大幅减少了对企业正常生产经营的干扰,还通过高效运用非现场手段,及时发现并处理了潜在的环境问题。

数据赋能,创新机制“压缩”处置时间

对全区5499家企业进行分级分类监管,落实“三监联动”及快速反应工作机制,形成了“监测大数据原始发动-异常情况执法检查-监管效果响应评估”的闭环体系。例如,执法人员接到任务后,通过登录施工扬尘视频监管等相关平台查看实时情况,如发现问题后可及时联系企业与属地督促整改并反馈。通过大数据分析,实现了污染源精准溯源和迅速响应,将环境问题处置响应时间缩短至“两小时核查、四小时反馈”。